今日の額縁の起源は、ルネサンス期のイタリアへとさかのぼります。当初、絵画と一体化していましたが、装飾されたモールディング※1で、宗教画を囲み、やがて取り外しのできる可動式として使われたのでした。

15世紀後期から16世紀にかけて、宗教的な要因から建築的装飾要素を取り入れたタベルナクル額※2が作られました。(それは350年後に、ラファエル前派の絵の額として再び日の目を見ることになります。)

額縁デザインの発展はヨーロッパの家具と同じく、特にギリシア建築のエンタブラチュア※3と深く結びついてい他のですが、徐々にシンプルになってゆき、宗教とは無関係の肖像画や、壮大な歴史画や静物画にも使われ始めたのです。それらはカセッタ※4額として知られた額で、以前とは異なり比較的簡易なモールディングや装飾が特徴です。しかし、16世紀後期にはさらに手の込んだ額が広く用いられるようになってきたのでした。そして18世紀の産業革命と共に、大量生産を要求された額縁は、手作りによる多様な様式から、やがて効率化された機械生産によるスタイルに限定されて今日の形状となっているのです。

その制作において

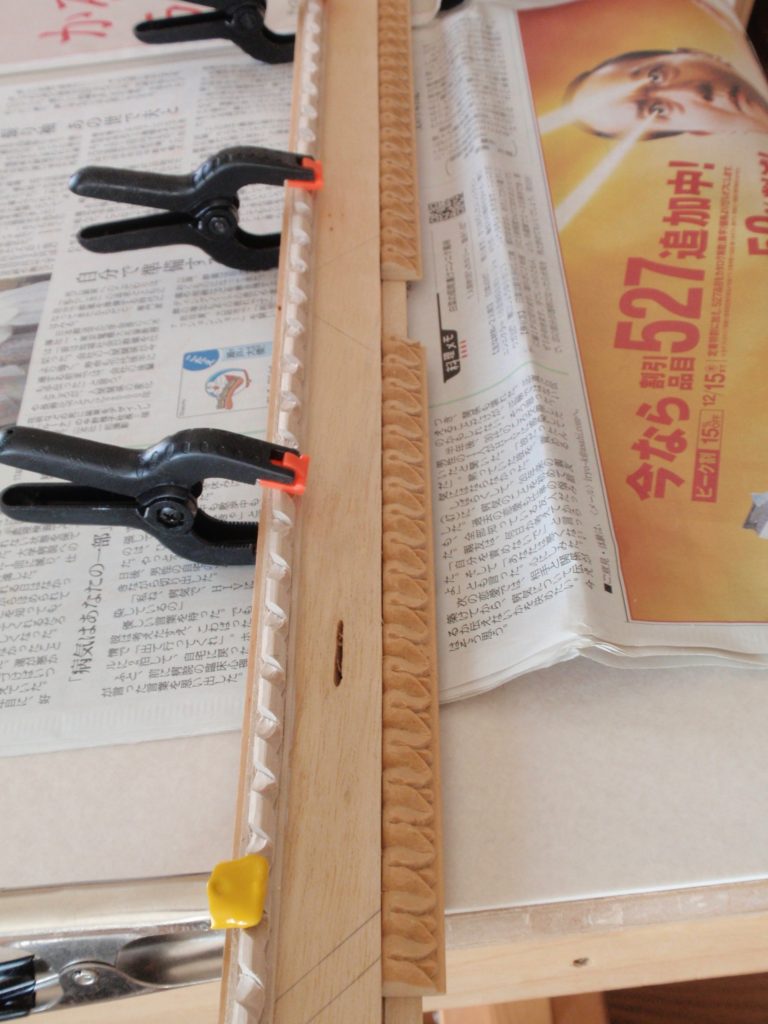

元となる形を作り上げるのは「木」です。その「木」の組み合わせによって平面的な作品や、立体的に、更に建築的な作品へと無限の広がりをみせてくれます。

Wood Working (木工技術)

無数にある中から様々な装飾を選び出し、あるいは組み合わせて、周囲に施すのも華やかさを醸し出すのも魅力のうちの1つです。

Decorative Art (装飾芸術)

Carvingによって装飾模様が立体的になり、その存在感がより大きくなります。

Wood Carving (木彫)

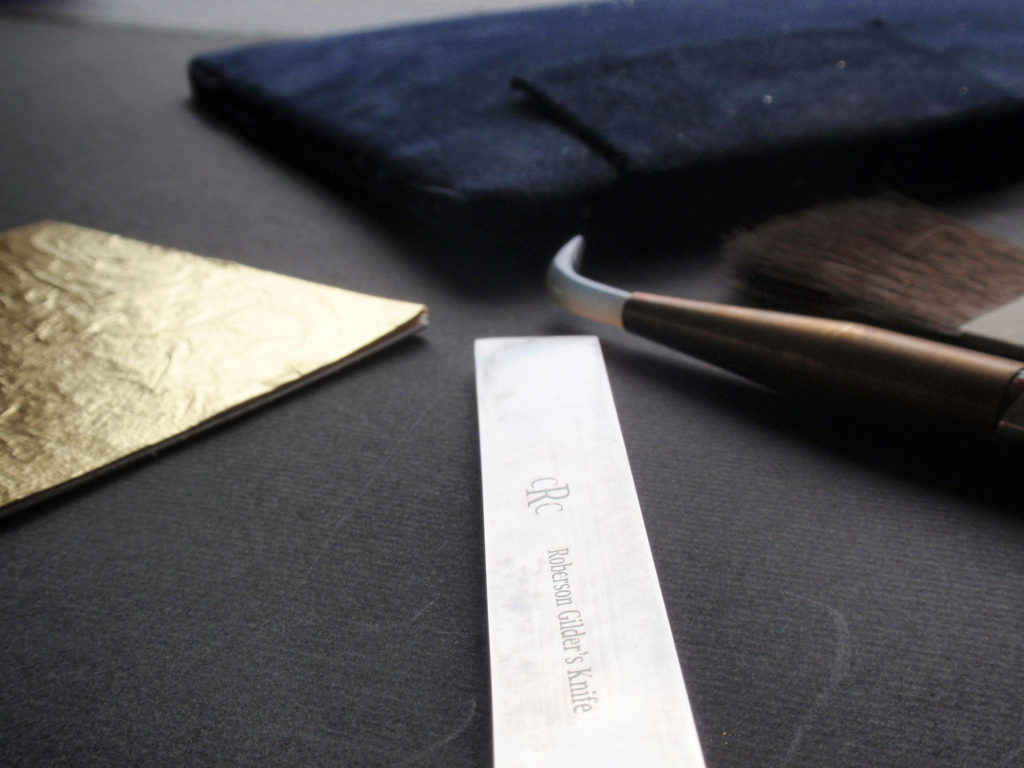

更に絢爛豪華な金箔を施すことによって可能性は無限大です。

※1 モールディング(molding)刳形くりがた

繰形とも書きます。それは建築の1部分である蛇腹、エンタブラチュア、柱頭、柱礎、開口部など、また或いは建具・家具の輪郭を強調するためにも用いられているのです。同一断面で細長く、軽微に起伏する装飾。大きくは起伏の方向により突出するものと彎入するものがありますが、刳形の表面にはしばしば、その断面形を尊重しながら卵簇文、数珠繋、山形飾りなど各種の文様を彫刻したり塗装をしてその効果を強調する仕上げのものもあります。

2 タベルナクル額(Tabernacle Frame)

- タベルナクルとはユダヤ教において、イスラエルの民と神の間に交わされた契約の板を収めた櫃(ひつ)を祀った移動可能な聖所のことや、聖体にパンを納める聖櫃を祀る「幕屋」をも意味する語でもあります。中世の建築用語としては聖人像を置くための壁龕(へきがん)を指します。この様式は屋根部分が絵画を入れるどう部分よりも張り出している特徴があり、まるで建築物をミニチュア化した形で、当時裕福な家庭の小礼拝所において、祈祷用に描かれた聖画を雑多な周囲から聖別する重要な役割を担っていたのでした。

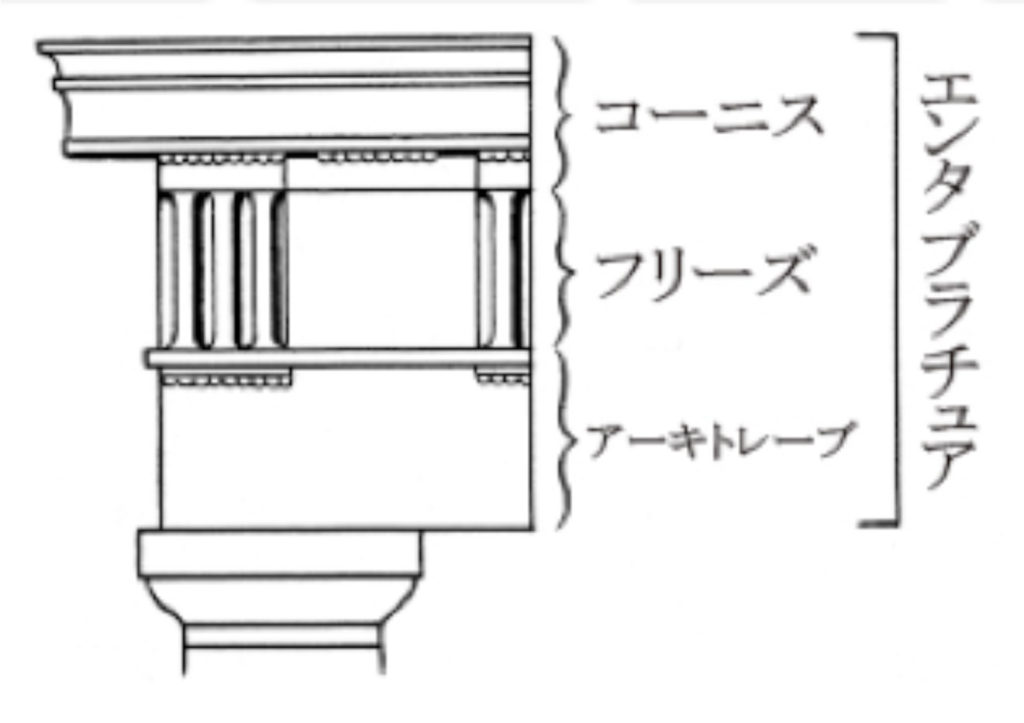

※3 エンタブラチュア(molding)

ギリシャの神殿建築などにみられる柱頭の上部へ水平に構築される部分で、モールディングや帯状装飾で飾られます。 エンタブラチュアは古代建築の重要な要素であり、一般的にはアーキトレーブ、フリーズ、コーニスの部分に分かれています。

※4 カセッタ(Cassetta)小箱型額

イタリアではカセッタは小箱を意味します。この額縁様式はタベルナクル額を発展させたもので16世紀から17世紀までイタリアで最も人気のあるものの1つでした。その様式は16世紀の初めにヴェニスで作られた。カセッタはタベルナクル額のエンタブラチュアによって霊感を与えられた単純な箱型である。この様式は額縁の宗教色が薄れて肖像画のような世俗の絵画が必要とされることで人気を得てきたのです。この最も単純な形は平らに構成された様式から、手の込んだ例は、彫刻やグラッフィートやパンチングやパスティーリァのような金箔の装飾技法の仕上げたものもあります。。

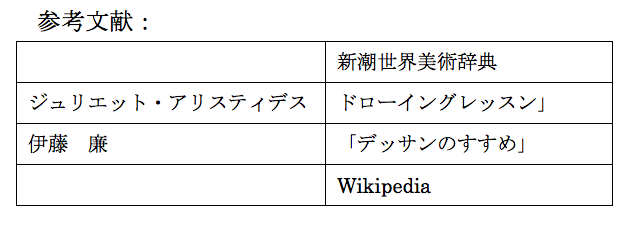

参考文献:

Gavin Claxton

<今村さくら訳

新潮世界美術辞典

他

この教室では様々な様式の額縁を作っています。

対象曜日:月曜日・木曜日・土曜日

戻る

素描 Drawing

Drawingは鉛筆、木炭、パステル、チョークなど乾いた固形物を使って、作者にとって直接的に浮かんだ最初の構想を、本質的な要素として、形(form)、動き(movement)、比例(proportion)、調子(ton)、均衡(balance)、奥行(perspective)、輪郭(contour)、明暗(clair obscur)、黒白(noir et blanc)などのバランスをとりながら行います。黒あるいはセピアなどの単色で、紙面へ比較的簡易に描き出したもので、彩色が施されることも時にはあります。

素描 Drawing(英), Dessin(仏)

描く目的によってクロッキーcroquis(仏)、スケッチsketch(英)、完成作品の下絵のエスキースesquisse(仏)、粗描のエボーシュesquisse(仏)、芸術作品の対象となるものを研究する習作のエチュードétude(仏)、モザイクやフレスコでは粗塗り漆喰の上に直に描かれた原寸大下絵はシノピアsinopia(仏)、紙に描かれた同寸大下絵のカルトンcarton(仏)と呼ばれ、実に多種多様です。Paintingの下描きに使用する場合はUnder Drawing(下描き)とも言います。

絵画、彫刻、デザイン、工芸、建築などあらゆる美術の分野でその核心となる作業です。Picture(絵画)の中ではPainting とDrawingは対をなすものと言えます。Paintingとは水彩、テンペラ画、油彩画など、絵具を水や油などの液体で伸ばして、筆などで着彩する作業全般のことです。従って色彩の問題が極めて大きく関わってきます。

これらの点では調和・理性・美・秩序を礼賛したGolden age of Art(アートの黄金時代)のギリシア時代の名残が今も継承され続けているのです。いずれにせよデッサンは本来創作の予備的、準備的段階における副産物でしたが、近代では、特有の芸術的価値が認識され、素描自体を目的とする作品も現れて独立した絵画の一分野と見なされるようになってきたのです。

これらの点では調和・理性・美・秩序を礼賛したGolden age of Art(アートの黄金時代)のギリシア時代の名残が今も継承され続けているのです。いずれにせよデッサンは本来創作の予備的、準備的段階における副産物でしたが、近代では、特有の芸術的価値が認識され、素描自体を目的とする作品も現れて独立した絵画の一分野と見なされるようになってきたのです。

紙に描かれた同寸大下絵のカルトンcarton(仏)