かつてラピスラズリは「天空を象徴する聖なる石」として神聖視されてきました。古くは新石器時代の紀元前7千年期のインダス文明とアフガニスタン間の重要な交易路の遺跡メヘルガルや紀元前4千年紀のメソポタミア文明北部の入植地などでもからもラピスラズリのビーズは発見されています。

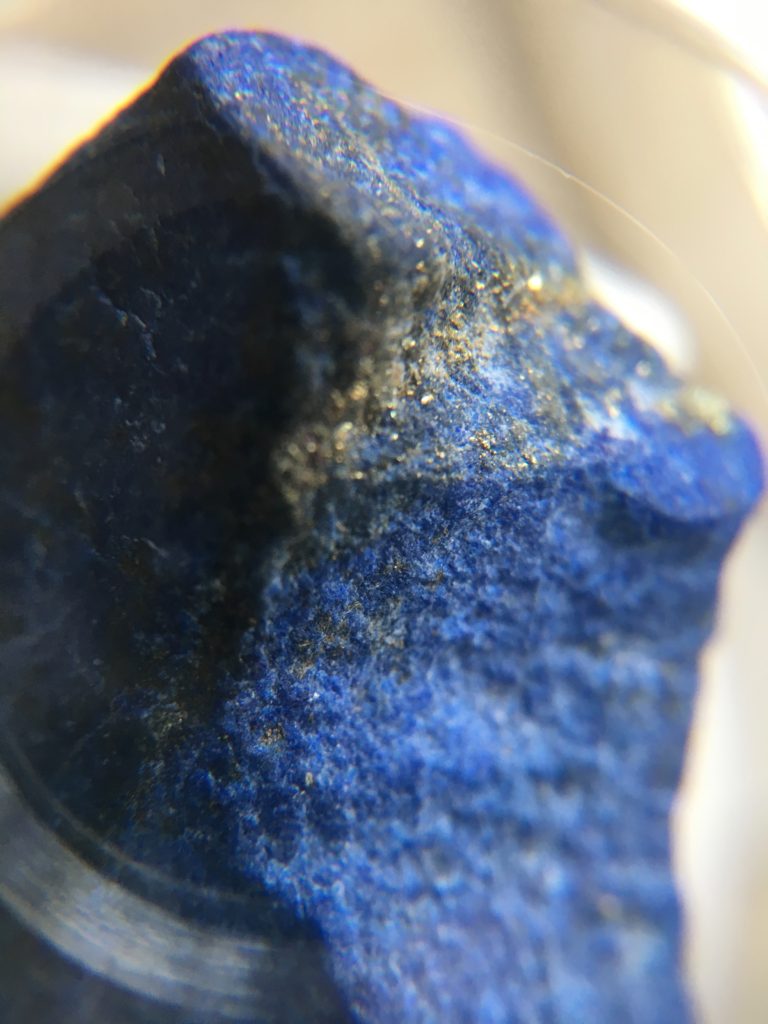

その深い青色から藍色が美しく、しばしば黄鉄鉱の粒を含んで夜空の様な輝きを持つことから、古代ローマの博物学者プリニウス(Gaius Plinius Secundus)はラピスラズリを「星のきらめく天空の破片」と表現しました。

古代社会でも特に高く評価したのはエジプトで、ファラオ、王族、神官などの祭司階級しかこの石をつけられない時代もあり、黄金を凌ぐほどの価値をも与えられていました。

新石器時代からアフガニスタンで採掘され、地中海世界と南アジアに輸出されて、装飾品や、やがて絵具として使われるようになりました。

ヨーロッパにおいては、絵具の原石がアフガニスタンから海路でイタリア・ヴェネツィアに運ばれて来る事からウルトラマリン(Azurrum Ultramarinum [海を越えてもたらされた青])と呼ばれるようになります。

ウルトラマリンは、ただ単にラピスラズリを粉末化しただけでは作る事の出来ない顔料です。例え含有量の多い最高級クラスの原石を用いても、やや灰色を帯び、その青の濃さには限界が生じてしまいます。

ラピスラズリをウルトラマリンの顔料にするための抽出方法について、15世紀の芸術家であるチェンニーノ・チェンニーニ(Cennino Cennini) は、その著書『芸術の書』(IL LIBRO DI ARTE)において次のように記述しています。

「粉砕した原料を溶かした蝋、樹脂、油と混ぜ合わせ、できた塊を布に包み、うすい灰汁の中でこねる。青色の粒子が容器の底に沈み、不純物や無色の結晶は塊の中に残る。この工程を3回以上繰り返す。あとから滲出してくるものほど等級は劣る。」

つまり、石を細かい砂状に砕き、解かしたワックス・油・松ヤニなどと混ぜます。できた塊をうすい灰汁の中でこねると粒子が容器の底に沈んでいき、最終的には青い粒子を含んだ透明な抽出物でようやく完成するわけです。

貴重なラピスラズリから更に純粋な天然ウルトラマリンを作り出すためには如何に多大な労力を払って捻出していたかが伝わってきます。

煌々とした青色を放つ最良の天然ウルトラマリンの抽出量は、ラピスラズリ粉末のわずか2~3%にすぎません。非常に高価な顔料であるため、芸術家たちはキリストのローブやマリアのマントなど、ごく限られた部分を彩るためのみに用いました。さらに使用量を節約する為、下塗りにアズライト(天然群青MountainsBlue)を使うなどの工夫の跡も数多く残っています。

ある色彩鑑定家は「青が深くなると人は『無限』の感覚が呼び起こされ、純粋で超自然的なものへの欲求に気づきます」と語りますが、現代になっても空の青を瓶に詰め込むことができず、炎の青にも触れることもできない人間にとって、青は神聖な色として存在し続けるのです。

1828年、テュービンゲン大学のクリスティアン・グメリン(Christian Gmelin)によって現在の合成(人工)ウルトラマリンの製法が発表さます。顔料として高品質であり、且つ安価に生産可能な合成品の登場により、ラピスラズリから抽出する天然ウルトラマリンは、残念ながらやがて姿を消してゆくのです。

Atelier LAPISは「叡智の石」とも呼ばれているラピスラズリから、今現在の価値観を再び見直し、様々な試練や苦難を乗り越えることで、自らを成長させてゆけるようにという願いを込めて名付けています。

参考資料

Gigazine

Wikipedia

絵具屋 三吉

戻る

ClassicalTechnique 古典技法