油絵具は、絵画技法史上では、15世紀のフランドルから発祥したといわれています。それまでのヨーロッパでは卵黄テンペラ絵具が最も使われていましたが、やがてテンペラの上に油絵具を重ねた併用構造となりました。

このフランドル技法の特徴として、油と樹脂と溶剤を混ぜ合わせたワニスによって、より緩やかな乾きからぼかしが可能となり、明暗の滑らかな移行が容易にできること、塗った直後と乾燥後での色彩の変化が少ないこと、透明な層を濁ることなしに重ねられるなどがあげられます。

【 絵画 ・額縁 研究所 | アトリエ ラピス】

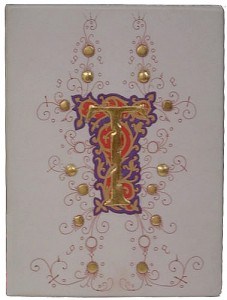

装飾写本とは 印刷技術のまだなかった時代に聖書の「神の言葉」をはじめ、学芸の書などを写学生が1字1字書き写した本の事です。

修道院の一室で机に向かい、鷲ペンを片手に一心に写本に取り組む修道士の姿が、いくつかの中世絵画に残っています。

彼らは教義の習得や礼拝のために、あるいは伝道の使命に奉じるために、ひたすら文字を写し、それを美しく装飾するという作業に没頭した。装飾が写本に与える特性は、それを描くことに関わる者をも神に近づけるものでした。

13世紀に入ると装飾本は修道院を出て、世俗の裕福な商人たちの間や、学問の中心都市で写字につとめる者も現れてきました。

材料は羊皮紙(パーチメント)や子牛皮紙(ヴェラム)を支持体としてインク、顔料、金泥、金箔などで制作をしてゆきます。