フランドルから流出した油絵はイタリアのヴェネツィアでは、木板は湿気を吸って板が反る問題や、大画面には重くなり不向きであった。

ヴェネツィアは当時海上交易が盛んで多くの帆船が行き交う場所でした。

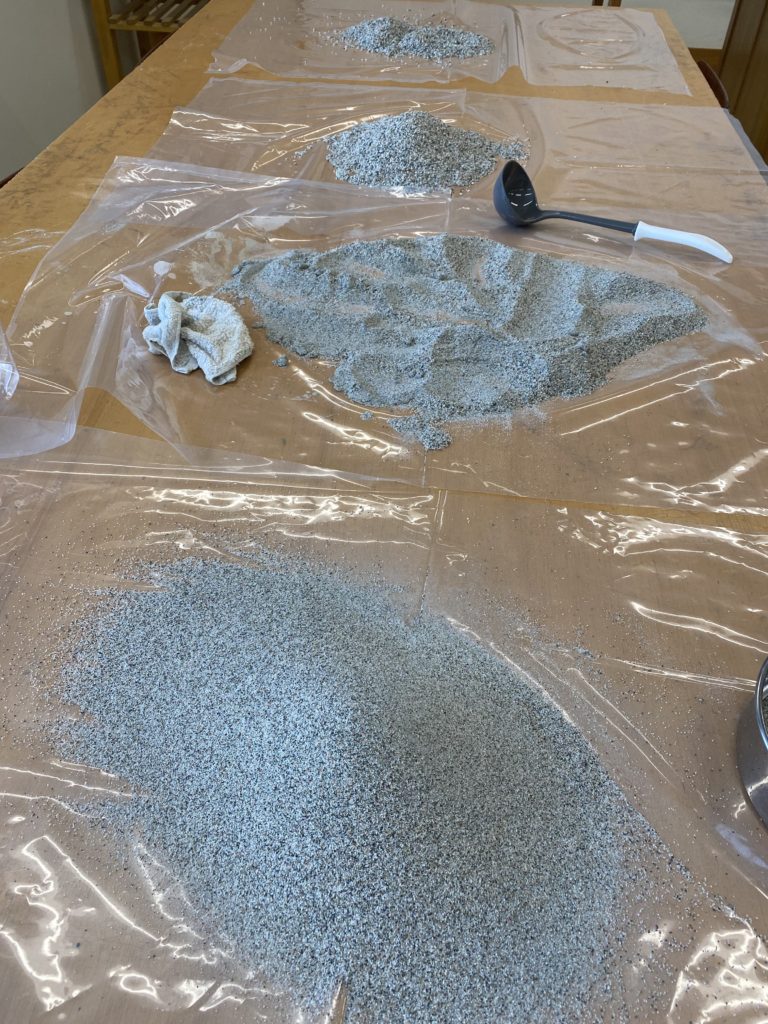

木板の代わりにその帆船の帆布を使ったキャンバスが登場したのです。上の写真は木枠に張られた初期のキャンバスです。

白色浮き出しには、顔料のシルバーホワイトと卵黄を混ぜ、油絵具のするバーホワイトを加えてよく練ります。描くときは絵具の伸びをよくするために水を加えて、ホワイトを重ねてゆきます。

暗い部分には油絵具をパレットに出して一気に塗ってゆきます。

白い部分が、より浮き出してきました。